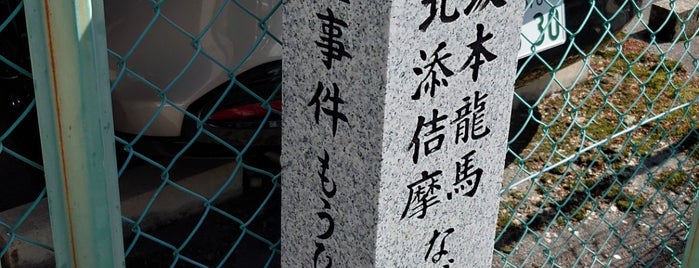

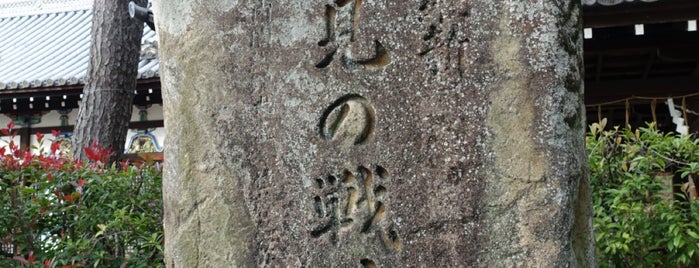

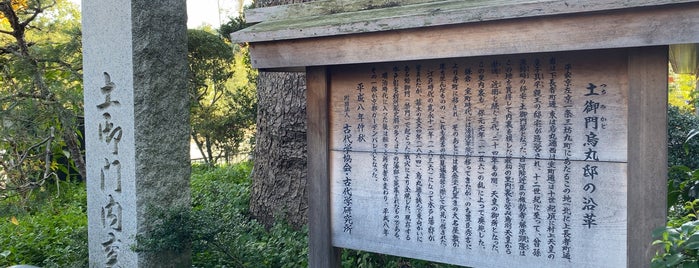

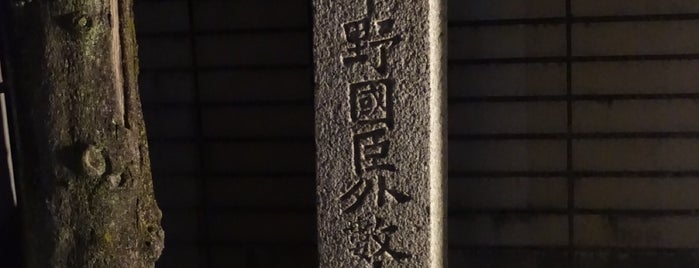

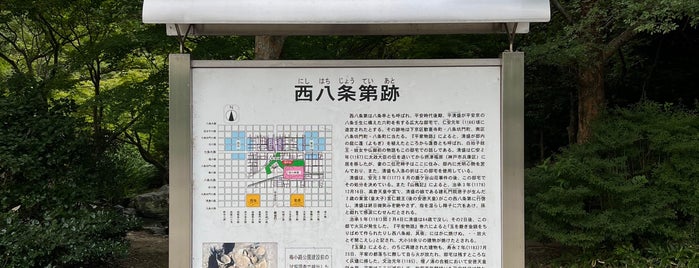

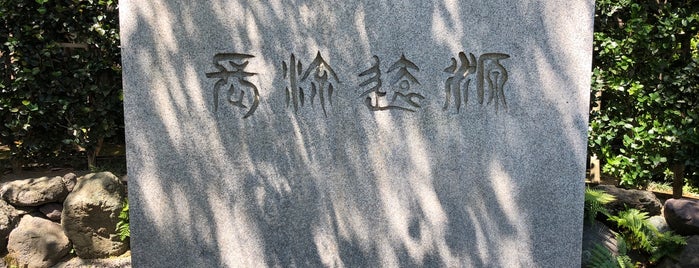

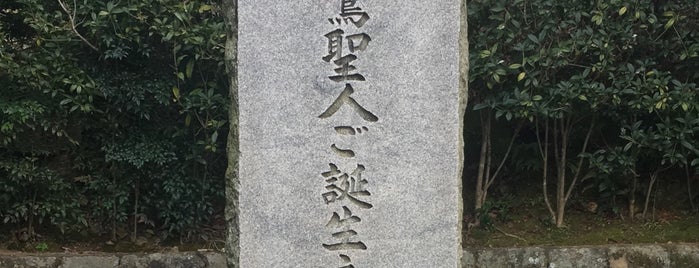

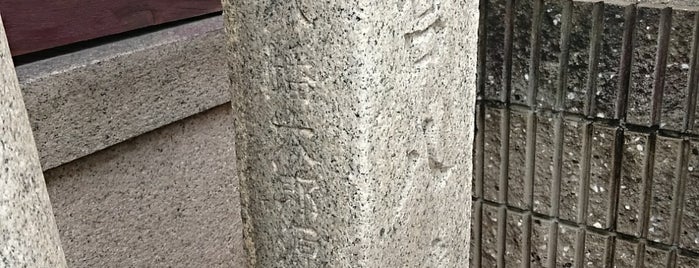

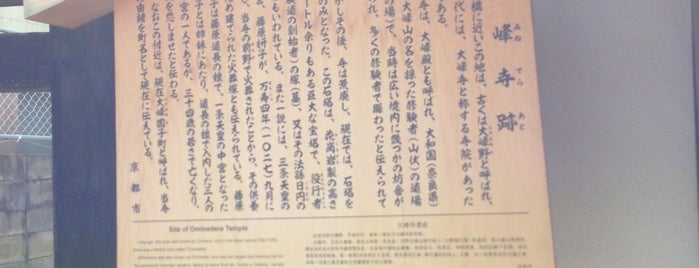

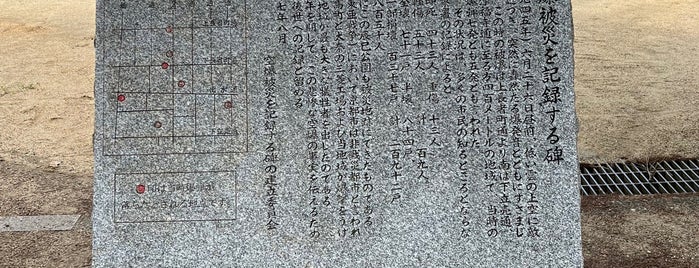

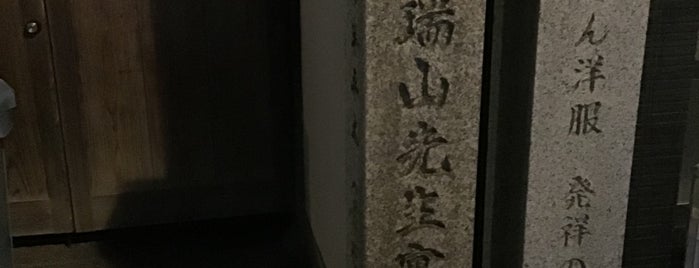

![]() 明治10(1877)年,明治天皇(1852~1912)の関西行幸が行われた。この行幸は西南戦争勃発のため長期化し,京都には1月28日~2月6日・2月16日~7月28日に滞在。その折5月には下京十八組(修徳)小学校,6月28日には上京二十九組(初音)小学校・下京二十四組(尚徳)小学校の各小学校に上京下京の生徒を集めて授業を視察。この石標は上京二十九組小学校の跡を示すものである。 En savoir plus .

明治10(1877)年,明治天皇(1852~1912)の関西行幸が行われた。この行幸は西南戦争勃発のため長期化し,京都には1月28日~2月6日・2月16日~7月28日に滞在。その折5月には下京十八組(修徳)小学校,6月28日には上京二十九組(初音)小学校・下京二十四組(尚徳)小学校の各小学校に上京下京の生徒を集めて授業を視察。この石標は上京二十九組小学校の跡を示すものである。 En savoir plus .

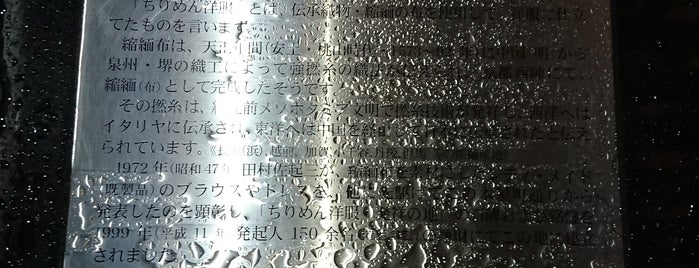

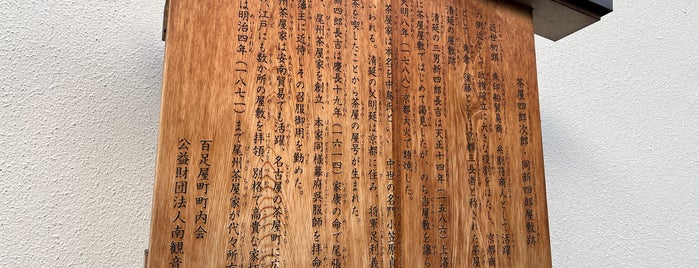

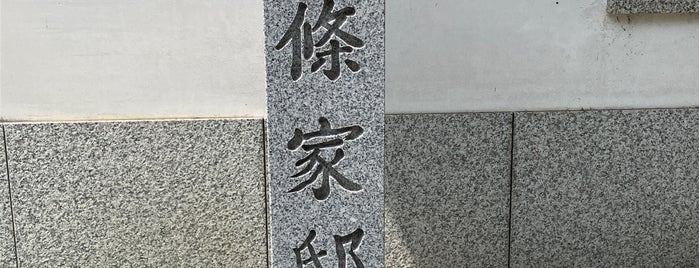

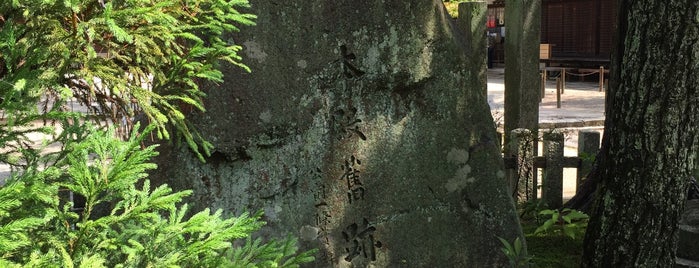

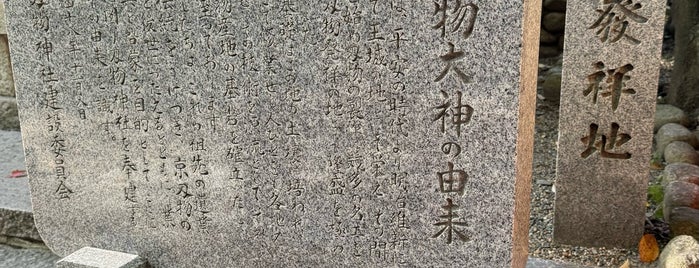

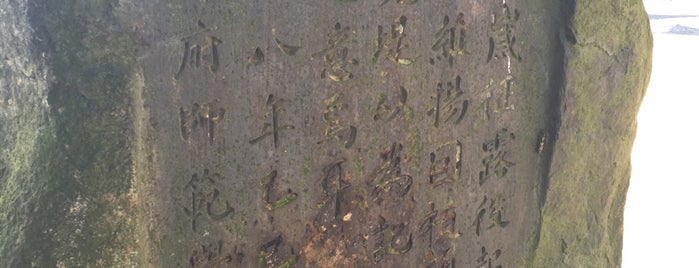

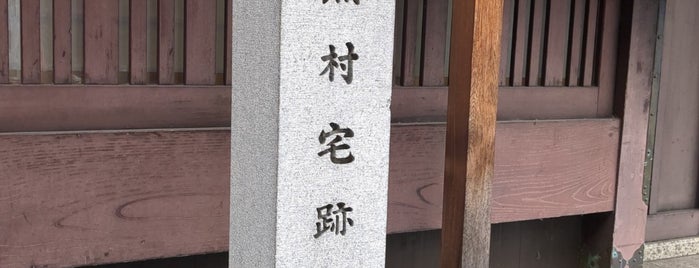

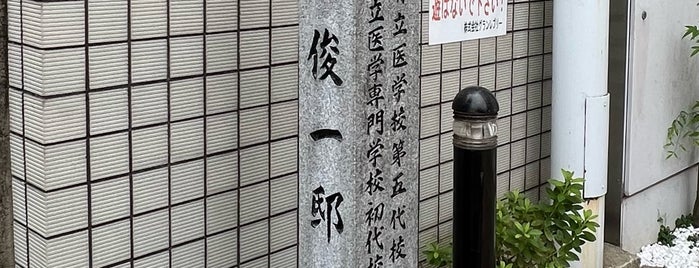

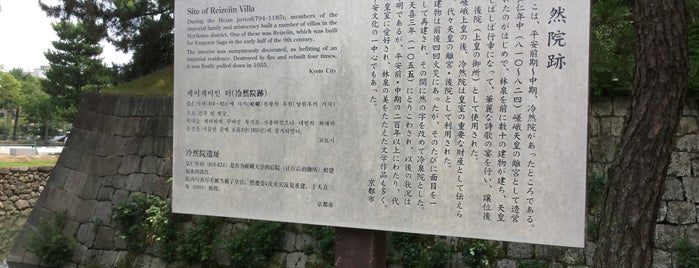

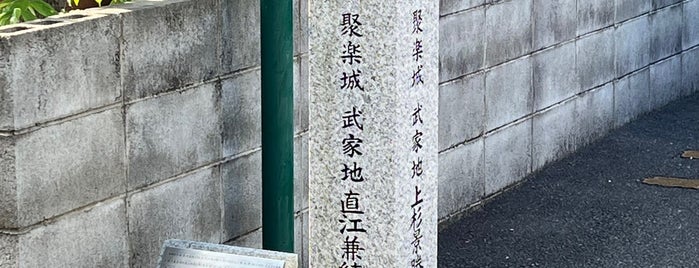

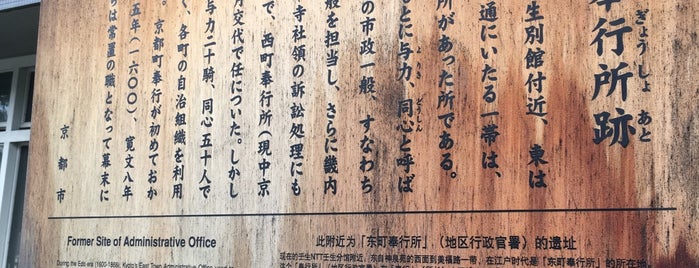

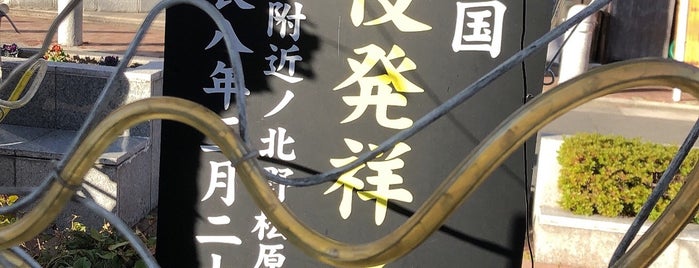

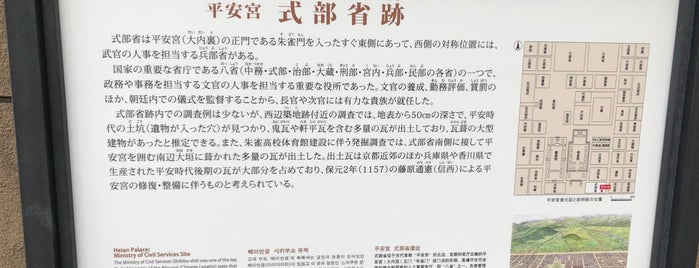

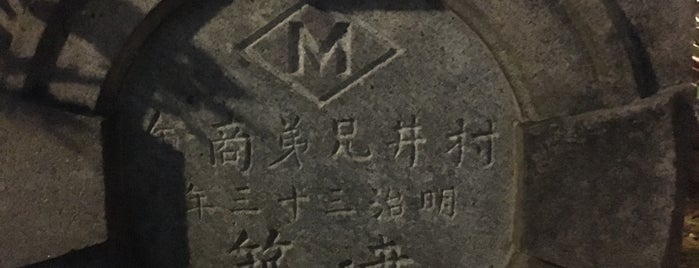

![]() 島津製作所は,島津源蔵(初代,1839~94)が設立した精密機器の総合メーカー。源蔵は仏具製造業者の次男として生まれ鍛冶工をしていたが,明治8(1875)年にこの地で島津製作所を設立した。明治11年に舎密局にワグネルが招かれると,源蔵は府知事槙村正直の指示によりワグネルに師事し,理化学器械の製造販売を始めた。この碑はその創業地に源蔵の生誕百年を記念して建立されたものである。 En savoir plus .

島津製作所は,島津源蔵(初代,1839~94)が設立した精密機器の総合メーカー。源蔵は仏具製造業者の次男として生まれ鍛冶工をしていたが,明治8(1875)年にこの地で島津製作所を設立した。明治11年に舎密局にワグネルが招かれると,源蔵は府知事槙村正直の指示によりワグネルに師事し,理化学器械の製造販売を始めた。この碑はその創業地に源蔵の生誕百年を記念して建立されたものである。 En savoir plus .

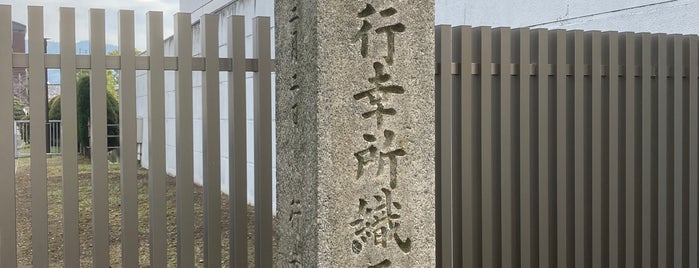

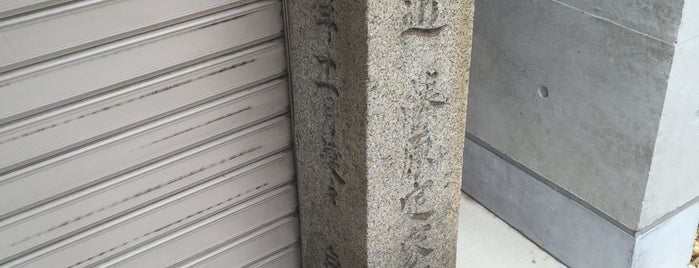

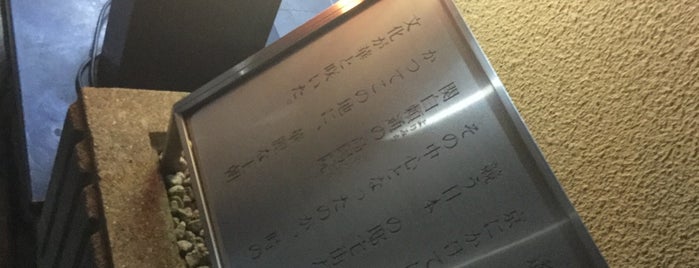

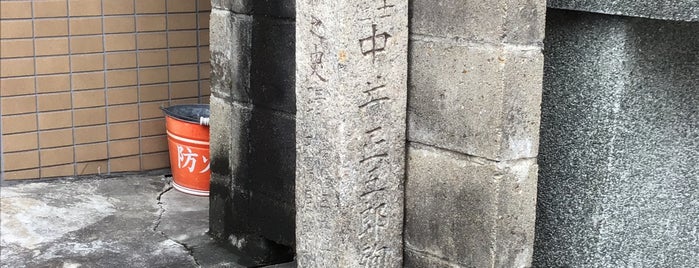

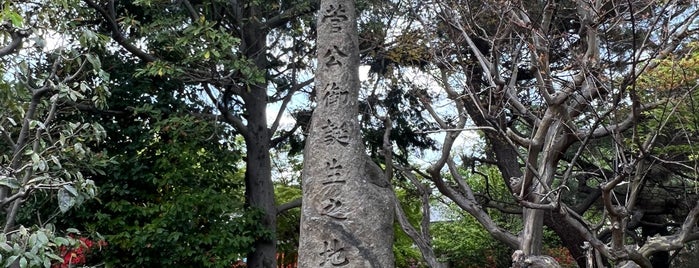

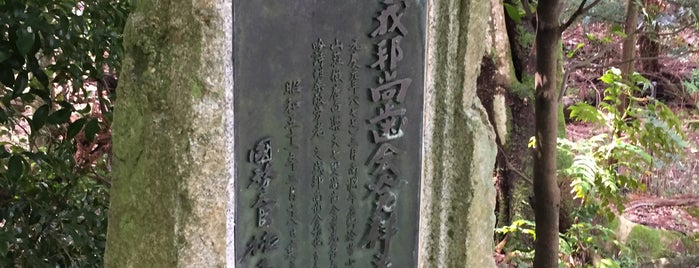

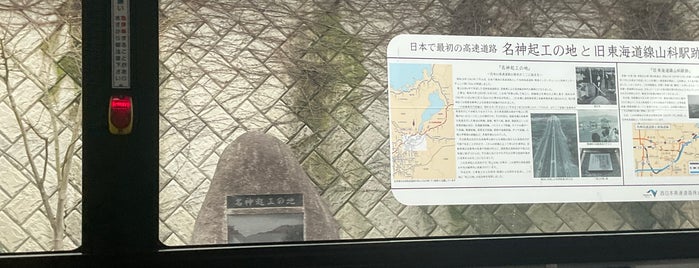

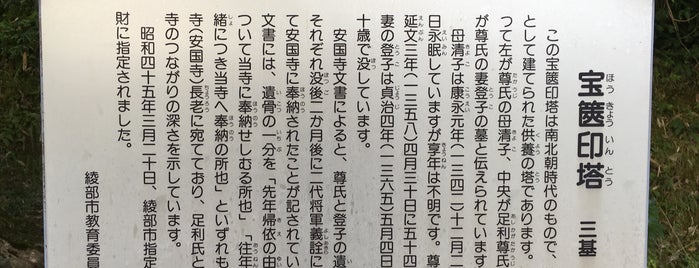

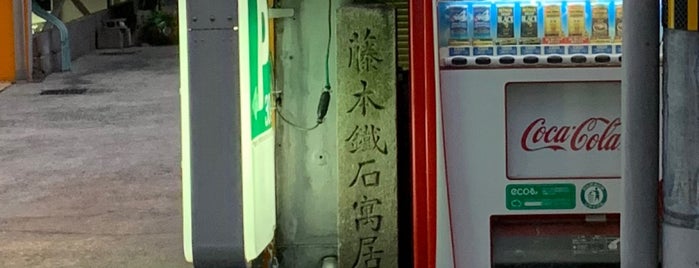

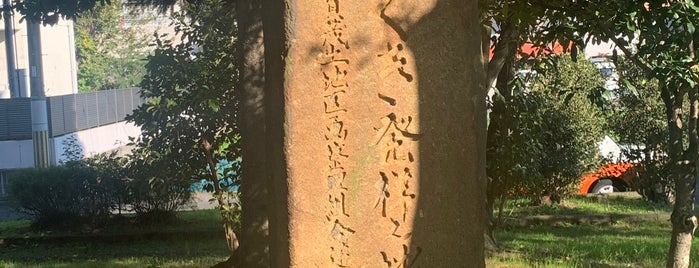

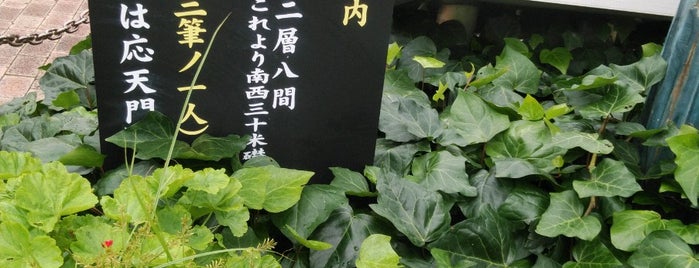

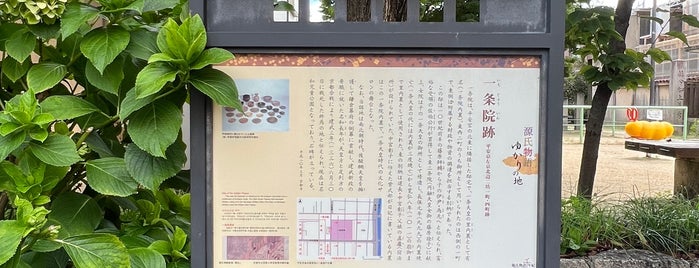

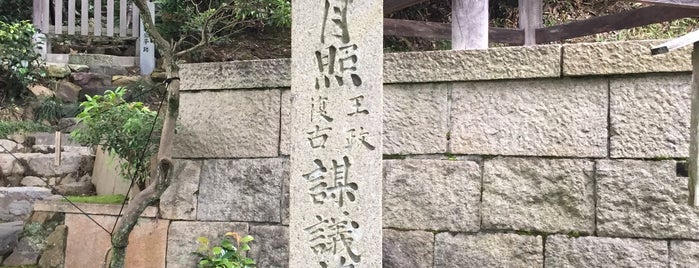

![]() 日本最初の電気鉄道である京都電気鉄道株式会社の伏見線は,明治28(1895)年に開業し,この地を起点として伏見町下油掛までの約6kmを走った。この石標は,電気鉄道事業発祥地として伏見線起点を示すものである。 En savoir plus .

日本最初の電気鉄道である京都電気鉄道株式会社の伏見線は,明治28(1895)年に開業し,この地を起点として伏見町下油掛までの約6kmを走った。この石標は,電気鉄道事業発祥地として伏見線起点を示すものである。 En savoir plus .

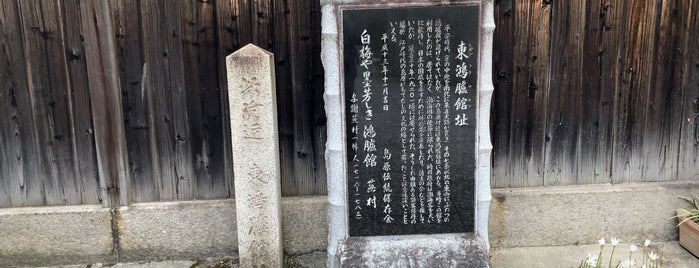

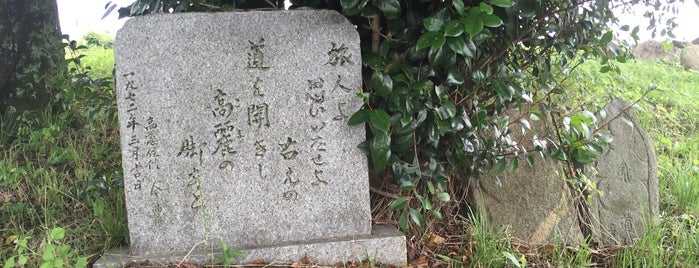

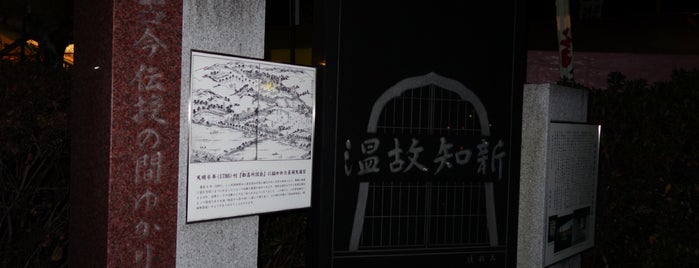

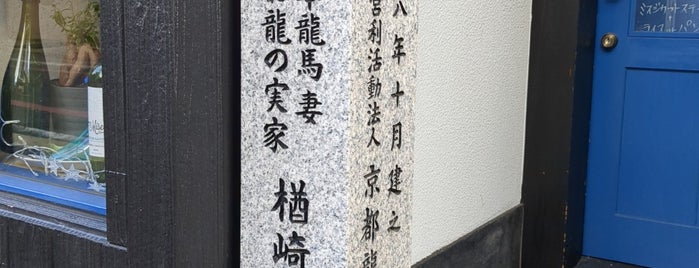

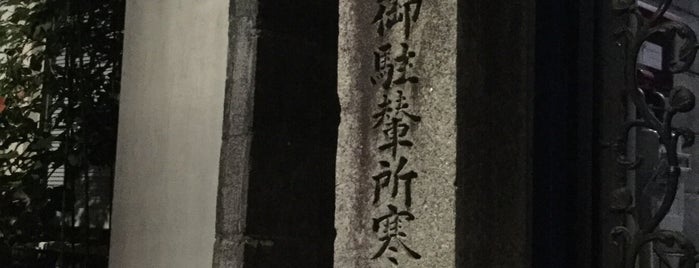

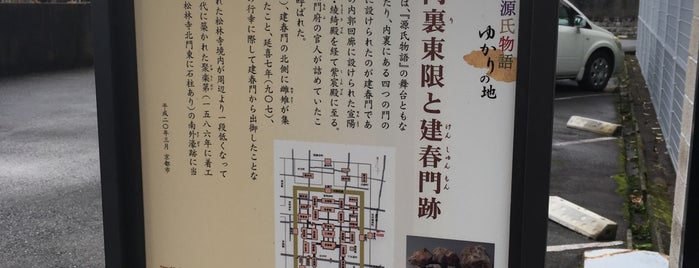

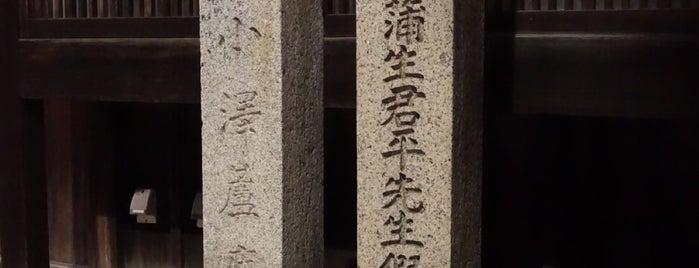

![]() 【かぶれんじょうあときねんひ】島原は,京都で唯一の幕府公認の遊里。島原歌舞練場は,当初は島原女紅場といい,芸娼妓に刺繍・裁縫などを教え,遊里を離れても仕事ができることを目指して,明治6年(1873)に設立された教育・勧業施設である。その後,教育内容に変化があったが,昭和2年(1927)にこの地に新築・移転し,本格的な劇場施設となった。 En savoir plus .

【かぶれんじょうあときねんひ】島原は,京都で唯一の幕府公認の遊里。島原歌舞練場は,当初は島原女紅場といい,芸娼妓に刺繍・裁縫などを教え,遊里を離れても仕事ができることを目指して,明治6年(1873)に設立された教育・勧業施設である。その後,教育内容に変化があったが,昭和2年(1927)にこの地に新築・移転し,本格的な劇場施設となった。 En savoir plus .

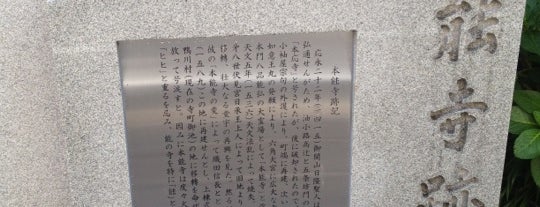

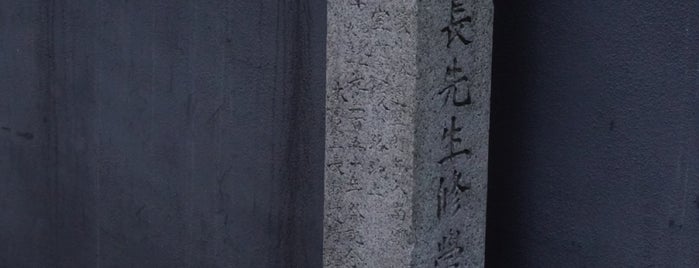

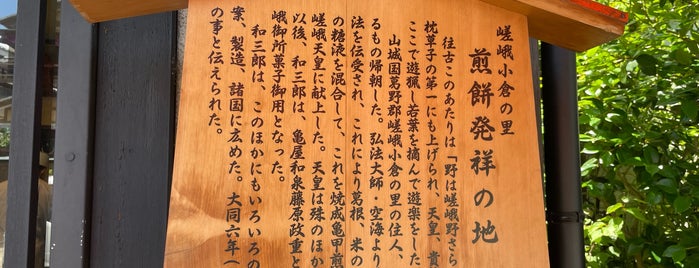

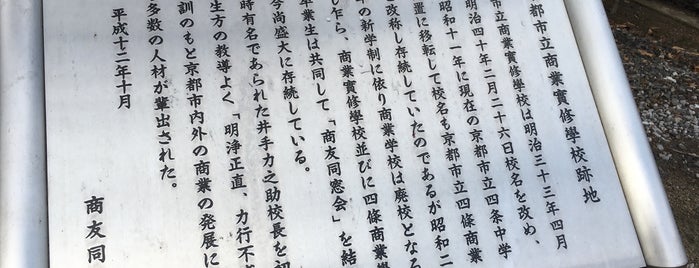

![]() 【めいじてんのうごこやすみどころほんがんじきゅうだいきょうこう】明治13(1880)年7月20日,京都府巡幸中の明治天皇は七条停車場(京都駅)から神戸へ向かったが,その前に本願寺(西本願寺)大教校で休憩した。本願寺大教校は現龍谷大学の前身で,前年に開校したばかりで,天皇は講堂(現龍谷大学本館)などを視察した。この石標は明治天皇が休憩した本願寺大教校を示すものである。 En savoir plus .

【めいじてんのうごこやすみどころほんがんじきゅうだいきょうこう】明治13(1880)年7月20日,京都府巡幸中の明治天皇は七条停車場(京都駅)から神戸へ向かったが,その前に本願寺(西本願寺)大教校で休憩した。本願寺大教校は現龍谷大学の前身で,前年に開校したばかりで,天皇は講堂(現龍谷大学本館)などを視察した。この石標は明治天皇が休憩した本願寺大教校を示すものである。 En savoir plus .

![]() 初代都太夫一中(1650~1724)は浄瑠璃演奏家。明福寺住職の子で生来音曲を好んだ。一時寺を継いだが,還俗し山本土佐掾の門に入った。その後一中節とよばれる古浄瑠璃の曲節を創始。のち江戸へ下り好評を得た。この石標は都太夫一中の生家である明福寺を示すものである。 En savoir plus .

初代都太夫一中(1650~1724)は浄瑠璃演奏家。明福寺住職の子で生来音曲を好んだ。一時寺を継いだが,還俗し山本土佐掾の門に入った。その後一中節とよばれる古浄瑠璃の曲節を創始。のち江戸へ下り好評を得た。この石標は都太夫一中の生家である明福寺を示すものである。 En savoir plus .